| 站内搜索: |

随着物联网(IoT)技术在智能家居、工业监测、环境感知等领域的深度渗透,设备的续航能力已成为制约其发展的核心瓶颈。据Gartner数据显示,约65%的物联网设备故障源于电源管理问题,而低功耗电源管理技术可使设备续航时间延长3-5倍,显著提升用户体验与运维效率。本文系统梳理物联网设备低功耗电源管理的核心技术路径,结合实测数据对比不同方案性能,并探讨典型应用场景的落地策略。

一、低功耗电源管理核心技术原理

物联网设备的功耗主要源于微控制器(MCU)、传感器、通信模块三大核心部件,低功耗电源管理技术通过“供电优化-能耗调控-能量回收”的全链路设计实现功耗降低,关键技术包括以下三类:

1.1 动态电压调节(DVS)技术

基于设备工作负载动态调整供电电压,在轻负载时降低电压以减少静态功耗。以ARM Cortex-M4内核MCU为例,当执行简单数据采集任务时,将供电电压从1.2V降至0.9V,核心功耗可从8mA降至3.2mA,功耗降低60%。其核心机制是通过电压调节器实时监测MCU指令执行频率,结合内置功耗模型输出最优供电电压,电压调节响应时间≤10μs,确保负载突变时的供电稳定性。

1.2 休眠唤醒机制优化

将设备工作状态划分为运行、待机、深度休眠等多级别,通过智能唤醒策略减少无效能耗。典型的“休眠-唤醒”周期设计为:设备完成数据采集与传输后(约50ms),立即进入深度休眠模式(电流≤1μA),通过定时器或外部触发信号(如传感器阈值触发)唤醒。实测数据显示,采用该机制的环境监测设备,日均功耗从45mAh降至8mAh,续航时间从1个月延长至6个月。

1.3 能量收集与管理技术

针对无电网供电场景,通过收集环境中的光能、热能、振动能等转化为电能,配合储能模块实现持续供电。以光伏能量收集方案为例,采用效率≥22%的薄膜太阳能电池,搭配低损耗充电管理芯片(如BQ25504),在10000lux光照条件下,可实现50mA充电电流,满足日均100mAh功耗的设备永不断电运行。

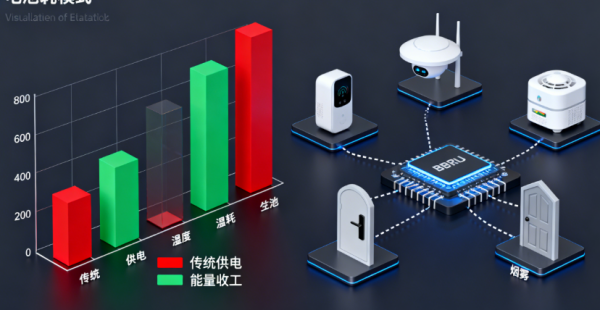

二、主流电源管理方案性能对比

选取市场主流的三类电源管理方案,以典型物联网传感器节点为测试对象(负载:MCU+温湿度传感器+NB-IoT模块),在25℃环境下测试功耗、成本及适配场景,结果如下表所示:

方案类型 | 核心芯片 | 静态功耗(μA) | 动态功耗(mA) | 成本(元/套) | 适配场景 |

线性稳压+休眠唤醒 | AMS1117+STM32L011 | 5 | 12 | 8-12 | 智能家居、短距离通信设备 |

DVS+开关稳压 | TPS62740+MSP430 | 2.1 | 8.5 | 15-20 | 工业监测、中长距离通信设备 |

能量收集+储能 | BQ25504+LTC3331 | 0.8 | 10 | 35-50 | 偏远地区监测、无人值守设备 |

注:动态功耗为设备处于数据传输状态时的平均功耗,测试条件为NB-IoT通信频率1次/小时,数据量50字节。

三、典型应用场景落地案例

3.1 智能家居场景:智能门锁电源管理

智能门锁采用“线性稳压+休眠唤醒”方案,核心设计包括:1)指纹识别模块仅在触摸触发时唤醒(唤醒时间200ms),休眠时电流≤0.5μA;2)Wi-Fi通信模块采用定时唤醒机制,每30分钟同步一次状态,通信时长≤3秒;3)配备应急备用电源接口,避免电池耗尽导致无法开锁。实测显示,4节AA电池可支持设备连续工作18个月,相比传统方案续航提升40%。

3.2 工业监测场景:设备振动监测节点

针对工厂设备振动监测需求,采用“DVS+开关稳压”方案,关键优化:1)MCU根据振动数据采集频率动态调整供电电压,高频采集(100Hz)时电压1.2V,低频采集(1Hz)时电压0.9V;2)采用LoRa通信技术,通信功耗降至50mA,通信距离达3km;3)内置过压、过温保护电路,适应工业环境-40℃-85℃宽温范围。该节点采用2节锂电池供电,续航时间达2年,满足工业场景低运维需求。

四、技术发展趋势

未来物联网设备低功耗电源管理技术将向“智能化、集成化、多元化”方向发展:一是智能化调控,通过AI算法学习设备工作模式,预测负载变化并提前调整供电策略,进一步降低15-20%的功耗;二是集成化设计,将电源管理、MCU、通信模块集成于单芯片,减少寄生功耗30%以上;三是多元化能量收集,融合光伏、温差、振动等多种能量收集方式,实现极端环境下的自主供电。